取材・文:松井友里、写真:ヤスダ彩、編集:竹中万季(me and you)

アーティストとのコラボレーションによって、さまざまな性愛のありかたを表現するアイテムをつくり続けているTXAでは、カラフルかつポップに、多様な人の姿を線と面で描くグラフィックアーティストのオタニじゅんさんと共に、スーベニアジャケットを制作しました。

制作を続けていくために心がけている、生活とのバランスやセルフケア

お二人はもともとお知り合いだったんですか?

オタニ :実はお会いするのは初めてなんです。もともと存じあげていたんですけど、今年2月に、ぷにぷに電機さんとCRCK/LCKSさんのツーマンイベントのフライヤーをつくるお仕事があって、想像以上に喜んでいただけて。ぷにぷに電機さんがSNSなどで発信されている内容も、今回の企画に合うんじゃないかなと思ったんです。

ぷにぷに電機 :恐縮です!フライヤーで似顔絵を描いていただけたのが嬉しかったんです。

2024年2月に行われたCRCK/LCKSとぷにぷに電機のツーマンライブのフライヤー。一番右がぷにぷに電機さん

オタニ :ぷにぷに電機さんの音楽がすごくいいなと思うのは、一つのジャンルだけをやられていないところで。それで今日は「All genres」と書いてあるロンTを着てきたんです(笑)。

オタニさんは、ご自身としてもさまざまなジャンルを横断したいという意識があるのでしょうか?

オタニ :言われてみればそうですね。僕、自分の作風についていまも試行錯誤していて。一つのジャンルを突き詰められないんですよ。毎回違うことをやりたくなっちゃう。

ぷにぷに電機 :私も飽き性なので、似たような楽曲をしばらくつくっていると、違うことをやりたくなって。変化球的な楽曲を思いっきりつくったら、そろそろ需要があるジャンルの曲もやろうかな、という気分になります(笑)。

左から、オタニじゅんさん・ぷにぷに電機さん。オタニさんがイン着ているのはロサンゼルスの音楽レーベル「Leaving records」のAll Genreと描かれたTシャツ

制作にあたって需要は意識するものですか?

ぷにぷに電機 :基本的にはあまり気にしないようにしていますけど、喜んでもらえるのは嬉しいことですし、マニアックなものだけずっとつくり続けるのは、それはそれでしんどいです。ただ、需要に応えようとばかりしすぎるとどうしても枯渇するので、上手に距離をとりながらやっていきたいですね。基本的には、自分がつくりたい音楽をつくって、いいものができたら皆さんにおすそ分けするというスタンスで続けていきたいです。

オタニさんも制作するうえで、ご自身が枯渇しないようにバランスをとることは意識されますか?

オタニ :めちゃめちゃ気にしています。好きなことを仕事にしている分、突き詰めすぎると嫌いになることがあるし、それが原因でうまく描けないという時期もあったので。だからクライアントの仕事で絵を描くことと、自発的に展示などを設けて自主制作することのバランスを意識してここ数年はやっています。

ぷにぷに電機さんはヴィンテージの柄が全面に入ったシャツをコレクションされているそう。この日はジャケットの刺繍に合わせて緑色のシャツをコーディネートしてくれました

描けなくなってしまった時期があるんですね。

オタニ :制作したものが世に出たあとに、「ここはもっとこうすればよかったな」などと考え出すことがよくあって。そうするうちに突き詰めて辛くなることがあるので、いまはあまり考えないようにしています。突き詰めないってちょっと良くない印象もありますけど、セルフケアを意識して、体もメンタルもほどよいバランスを保ってやっていかないと、ずっと続けるとなると辛くなるんですよね。

「竹田ダニエルさんの書籍に関わらせていただいたことがきっかけで、セルフケアという概念について意識するようになった」(オタニじゅん)

たしかに表現をする人って、突き詰めてこそ、というイメージがあるかもしれないです。少し古臭いですが、生活を壊して、寝食を忘れて制作に打ち込まねばならないような。

オタニ :自分の表現についての試行錯誤や、「自分が絵を描くのってなんでなんだろう」という葛藤は常にありますけど、たまにそれ以上のストイックさを求められているようなときはありますね。僕は自問自答を維持するためにしっかり寝てますし、割と規則正しい生活をしてますよ。

ぷにぷに電機 :「徹夜しててほしい」みたいな願望を感じることはあります(笑)。でも私は全然ストイックじゃないし、働いたり働かなかったりしています。夜もあんまり強くないので、12時ぐらいには寝たいです。

オタニ :人によるんでしょうけど、夜通しつくったものが結果良かったって思ったことが僕自身としてはあまりないんですよね。制作中はテンション高いんですけど、次の日に見てあれ?って。自分は深夜に描いた絵は消してしまうことも多いですし、午前中に描いた絵の方がよかったりします。それもあって、あんまり夜通しでの制作はやらなくなってきましたね。

先ほどオタニさんは描けなくなった時期があったということでしたが、ぷにぷに電機さんは音楽がつくれなくなってしまったことはありますか?

ぷにぷに電機 :あります!キャリアの初期の頃、インターネット上で好評になった曲があったんですけど、「こういう感じの似たような曲をつくってください」という依頼が殺到して、まったく書けなくなってしまって。依頼を全部断ったんです。それで、とにかく自分の好きな曲を書こうと思ってつくったのが『君はQueen』という曲でした。2時間くらいでつくった曲ですけど、自分がそのときしたいことに正直になったから出たクオリティだと思うので、心のヘルシーさや、自分に正直になることは、活動を通して大事にしていかなきゃいけないことだなと感じました。

VIDEO ぷにぷに電機『君はQueen』OfficialMV

オタニさんがセルフケアについて意識するようになったのは、何かきっかけがありますか?

オタニ :僕が駆け出しの頃って、徹夜も厭わず良いものつくるぞ!みたいなムードがまだあったので、ちゃんと休みをとりたいとは言えない雰囲気があったんです。ちょうどコロナ禍のタイミングくらいから、一般的にセルフケアについて話すようになったり、セルフケアを気にかけるような生き方が肯定され出したりする機会を目にすることが増えたと思うんですけど、竹田ダニエルさんの書籍に関わらせていただいたことがきっかけで、セルフケアという概念について意識するようになって。セルフケアやセルフラブみたいなことについて、口に出していいんだと思うようになりました。

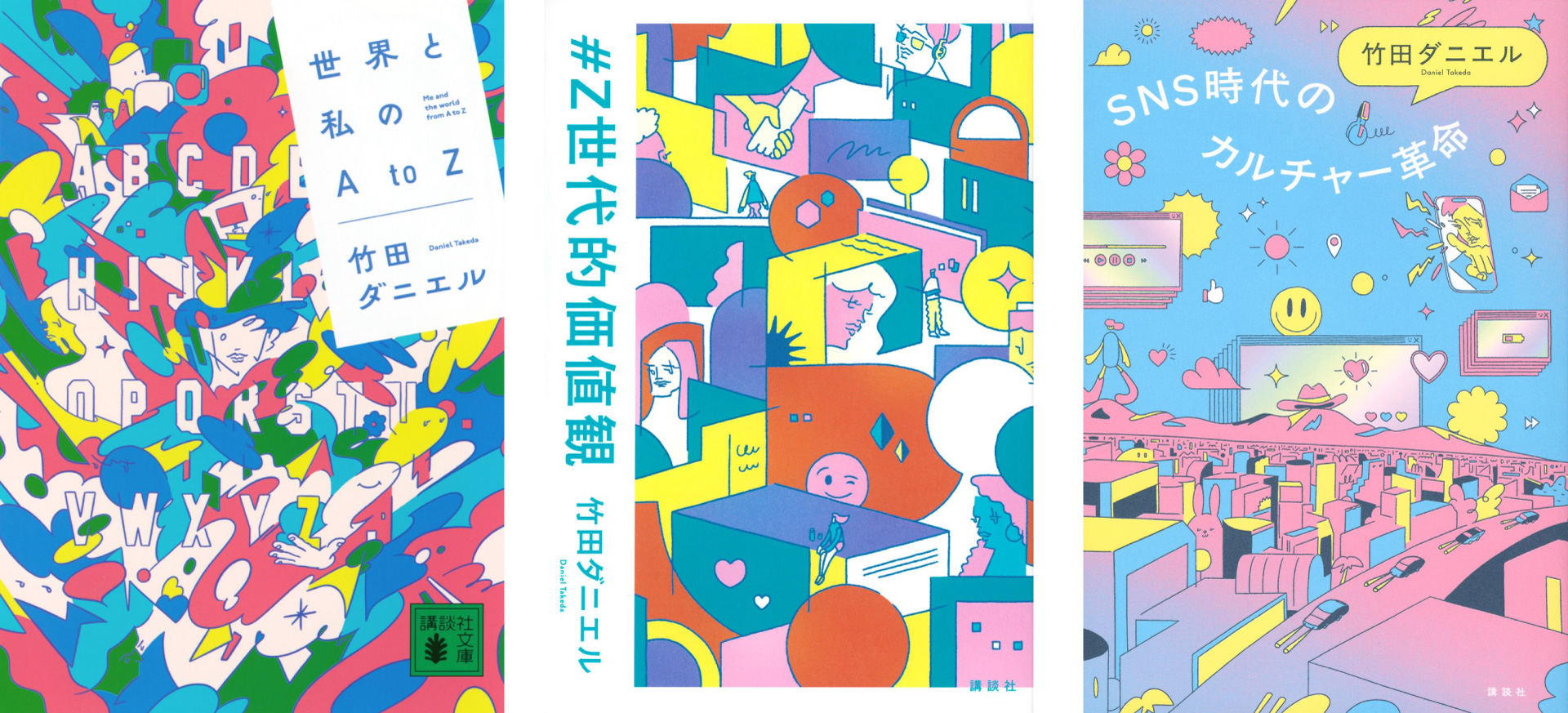

竹田ダニエルさんの『世界と私のAtoZ』(2022年、講談社 ※画像は2024年に出た文庫版)、『#Z世代的価値観』(2023年、講談社)、『SNS時代のカルチャー革命』(2024年、講談社)はすべてオタニじゅんさんが装画を手掛けた

性愛が自由な存在であるために、リスペクトや対等であることが重要だという思いが込められた、「性愛」刺繍入りのスーベニアジャケット

今回オタニさんはTXAのコラボレーションで、スーベニアジャケットを制作されましたが、制作にあたって「性愛に対する社会の価値観を変える」というTXAのテーマについては、どのように解釈されましたか?

オタニ :抱き合っている二人を描いたんですけど、上下どちらから見ても対等な関係というか、ひっくり返しても同じ印象になるような図柄になっていまして。性愛が自由な存在であるためには、お互いのリスペクトが不可欠で、対等であることが重要だという思いを込めています。

スーベニアジャケットに施された刺繍

胸に刺繍されたタイプと、腕に刺繍されたタイプの2種類をブラック・ブラウンの2色ずつ展開。オタニじゅんさんのプロダクト一覧ページはこちら

以前にTXAとつくられたTシャツやパーカーの図柄では多様な姿かたちの人を描かれていましたね。

オタニ :なるべく性別も人種も、特定できるものを曖昧にしたくて。今回のスーベニアジャケットは男女の組み合わせのつもりで描きましたが、組み合わせにもっといろいろな性別、人種のバリエーションがあっても面白かったなとは思っています。

オタニじゅん 半袖Tシャツ ベージュ(4,730yen)、オタニじゅん プルオーバーパーカー ホワイト(6,600yen)。オタニじゅんさんのプロダクト一覧ページはこちら

ぷにぷに電機 :スーベニアジャケットの刺繍を見た印象としては、どのようにも受け取れると感じました。素敵だと思います。ここまでこだわったアイテムをつくるのは、なかなかできないので、夢ですね。素晴らしいです。

「性愛」という文字が入っているのは、オタニさんのアイデアですか?

オタニ :最初は入っていなかったんですけど、サンプルをつくったら、やっぱりスーベニアジャケットってだいたい文字が入っているし、あった方が絵的にも効いていて、かわいらしさのポイントになるんじゃないかなと。遠回しではなくTXAさんのテーマを入れてしまった方がかっこいいとも思ったのでこうなりました。

「みんながきちんとした性教育を受けて、どんな性の人でも必要なケアを受けられるようにすることは、インフラの問題」(ぷにぷに電機)

性愛に関連するトピックスとして、いまお二人が気になることはありますか。

ぷにぷに電機 :タブー化されてしまうことで、性の話をしづらくなっていて、現状、正しい性の知識が人によってものすごく差があると感じています。例えば震災のときに、生理用品がどれだけ必要なものかがまったく伝わっていないという問題が表面化してしまったりして。みんながきちんとした性教育を受けて、どんな性の人でも必要なケアを受けられるようにすることは、インフラの問題だと思います。

また別の問題として、カミングアウトというのは、本人がしたいときにすべきものですが、シスジェンダーで異性愛者の人はカミングアウトをしなくてもそのまま生きられるのに、性的マイノリティの人はカミングアウトしないと、自分のジェンダーアイデンティティやセクシュアリティとして扱ってもらえないことがあるというギャップがあって。少数者のことを多数決で決めるのは無理があるので、性的マイノリティの人たちがもっとコンフォータブルに生きていくために、多数派側がやらなければならない仕事はかなり多いと感じています。

オタニ :僕の制作のテーマは「十人十色」で、英語では「Different Strokes for Different Folks」と言うんですけど、子どもの頃にやっていた「Diff’rent Strokes」(『アーノルド坊やは人気者』)というアメリカのホームドラマが由来です。黒人の子どもが裕福な白人の家庭に養子に入って、そこでドタバタ劇が起こるという内容なんですけど、人種などの問題も扱いながらすごく明るいムードなんですよ。血が繋がっていない、人種も違う、でも同じ空間の中で、そんなシリアスさは何も感じさせるところがなく、みんなで楽しくやっていこうという空気感を覚えていて。そこから自分の中で、テーマになっているんです。

人を描くときには、なるべくジャンルを省いた存在を目指していて、極力少ない線、なるべく同じ顔、形も曖昧、という何かに紐づかない存在を描きたいとは常に思っています。本来、人は一人ずつ異なるし、見た目や出自や性別などの属性によるグループで判断されるからこそ、何も特定しないキャラクターであっても、見た人がいろいろな解釈でジャンル分けする意識を持ってしまう、そういう感覚に気づいたりとか、そういう意識への投げかけになったら良いなという思いがあります。

ぷにぷに電機さんは、楽曲を制作するうえでジェンダーなどの描き方についてどのような意識を持って取り組んでいますか?

ぷにぷに電機 :裏テーマとして、ジェンダーステレオタイプや性的役割分担、それらを内面化してしまったことによる恋愛関係のうまくいかなさなどが含まれていたりはするんですけど、私は作品で自分の意見をダイレクトに言うことは避けていて。はっきり書きすぎると、必ずフィットしない人が出てきてしまうし、ある程度余白を持たせておいた方が、自分には心地いいんです。作品でそうした姿勢であるからこそ、SNSでは自分の立場をそれなりにきちんと匂わせておいた方がいいのかなとは感じていいます。基本的にSNSは告知ツールだと思っているんですけどね。「アーティストだから」というわけではなくて、いち社会人として社会的なイシューに関わる意思があることを示しておいた方がいいなとは思っています。

Xのプロフィールにも「No racism No homophobia No sexism」と書かれていますね。

ぷにぷに電機 :それについても、当たり前のことだから書いておきました、という感覚なんです。いまの状況に危機感を抱いているので、当たり前のことを社会人がやらなくなってしまったら、多分もっと状況が悪くなってしまうような気がしています。

SF好きなぷにぷに電機さん。萩尾望都の『11人いる!』から影響を受けた多様な性のあり方

ぷにぷに電機さんが今年リリースされた『超重力幻想』は、SF的な世界観からの影響を感じる作品です。SF作品の中には、現代の社会で規定されたジェンダーや身体などのありかたを、想像力を持って問い直すようなものがあると思うのですが、ぷにぷに電機さんがジェンダーや性愛に対する考え方について、SF作品から影響を受けた部分はありますか?

ぷにぷに電機 :めちゃくちゃ受けていると思います。未来のことを考えるのが好きな子どもだったので、「将来は火星に移住できるのかな」とか「どんどんテクノロジーが進化して、人類はどこまで生きるんだろう」と、SFを読みながらわくわくしていて。『アンパンマン』を早々に卒業して、萩尾望都先生の漫画が原作の『11人いる!』というアニメを何年も繰り返し見続けていたんです。その中に「雌雄未分化」という設定のキャラクターがいて、その多様な性のあり方に影響を受けました。昔の作品ですから、いま見ると男女二元論的な表現も多いですけど、すごく憧れたんです。『11人いる!』は、地球温暖化や銃規制の話、ジェンダーの問題、政治的な対立なども出てきて、「なんて大人な物語なんだろう……!」と当時思っていたし、大人になって読んでも学びの多い作品です。

VIDEO ぷにぷに電機さんの最新コンセプチュアルEP。「宇宙戦争末期を舞台にした架空のSFゲーム『超重力幻想』のキャラクターソング集」をテーマに制作された

オタニさんも子どもの頃に見たドラマが現在制作するうえでのテーマの土台になっていて、創作物が持つ影響力ってやはり大きいですね。

ぷにぷに電機 :私、つくる人の責任にすごく興味があるんです。放送大学をよく見るんですけど、その中に「新しい時代の技術者倫理」という授業があって。新しいソフトウェアやシステムの開発者に必要な責任や倫理観とか、倫理観がないままつくられたシステムがどんな風に暴走してしまうのかを学べて、めちゃくちゃ面白いんです。私も作品をつくる立場の人として、どんな風に倫理観を持って取り組んだらいいのかの指針になっていて。

オタニ :つくる人がどんな倫理観を持つべきかを学べるんですね。

ぷにぷに電機 :なかでも面白かったのは、ポストアポロ計画の宇宙船チャレンジャー号開発のときに、この日までに打ち上げたいからこの部品の認可をさっさと出してくれというオーダーが来たけれど、そのときの技術者が部品の欠陥とその危険性を訴えて打ち上げを延期するよう求め続けたという話で。

オタニ :個人の資質によって、結果が変わってしまいますよね。

ぷにぷに電機 :ただ、本当は属人的にしないで、倫理観を保つための第三者機関のようなものを現代はもっとつくっていくべきなんじゃないかと思いますよね。

アーティストの場合、個人で制作した作品を発表するときに倫理的な線引きをするのは、いまのところその人次第なところがありますよね。

オタニ :イラストを描くときに、モチーフ一つひとつにちゃんと裏付けをしなければいけないと思うんですけど、それってすごく大変なことなんです。アーティストとして名前を出している責任がありますし、やっぱり表現の中で無自覚には使えないですから。意識はしていますけど、それでもこぼれ落ちてしまうこともあると思いますし。だから、たしかにすごく悩みます。

ぷにぷに電機 :倫理的に問題のある表現で炎上してしまった広告を見ると、複数の人が関わっているのになんで誰も止められなかったんだろうと思うことがあります。だからものづくりに関わる人って、実は社会的なイシューについてそれなりの知識を持っていないといけないんじゃないかなと思っています。

1980年生まれ。仕事の傍らイベントのフライヤーを手描きで作り始めた事をきっかけに、影響を受けた世界中の音楽やその多様な側面を自分なりの解釈でミックスし、リズミカルなドローイングを主体にした作品を作り続けるグラフィックアーティスト。その他グラフィックデザイナー、アートディレクター。

『君はQueen』『ずるくない?』をはじめとして各配信プラットフォームのプレイリスト/チャートを賑わせているシンガー兼音楽プロデューサー。インターネットを中心に活動し、JazzやBossa nova、Latinをルーツとしたプライベートな楽曲を制作する一方、様々なアーティストとのコラボレーションにより、J-POP、City Pop、Future Funk、Future Bass、FunkotやBreak Coreなどジャンルを越えた音楽を生み出している。MACROSS 82-99やNightTempo、Moe Shopらとワールドワイドなコラボを実現し、日本国内では80KIDZやKan Sano、Shin Sakiura、Mikeneko Homeless、パソコン音楽クラブ、さよひめぼう、冨田ラボらと楽曲を制作、日本の音楽カルチャーを拡張している。多彩な世界観をイラストレーターとともに進化させるコンセプトアルバムを数多く企画・制作するほか、beatmania IIDXやDEEMO IIなど音楽ゲームへの楽曲提供や、クラフトビールやスペシャルティコーヒーとのコラボなども行う。2022年6月1stアルバム『創業』をリリース。ハードウェアデザイナー/クリエイティブディレクターのメチクロとともに”インナーウォッシュ”ポッドキャスト「LAUNDRY 4:00AM」配信中。